Frachtblog

Zurück in der europäischen Realität.

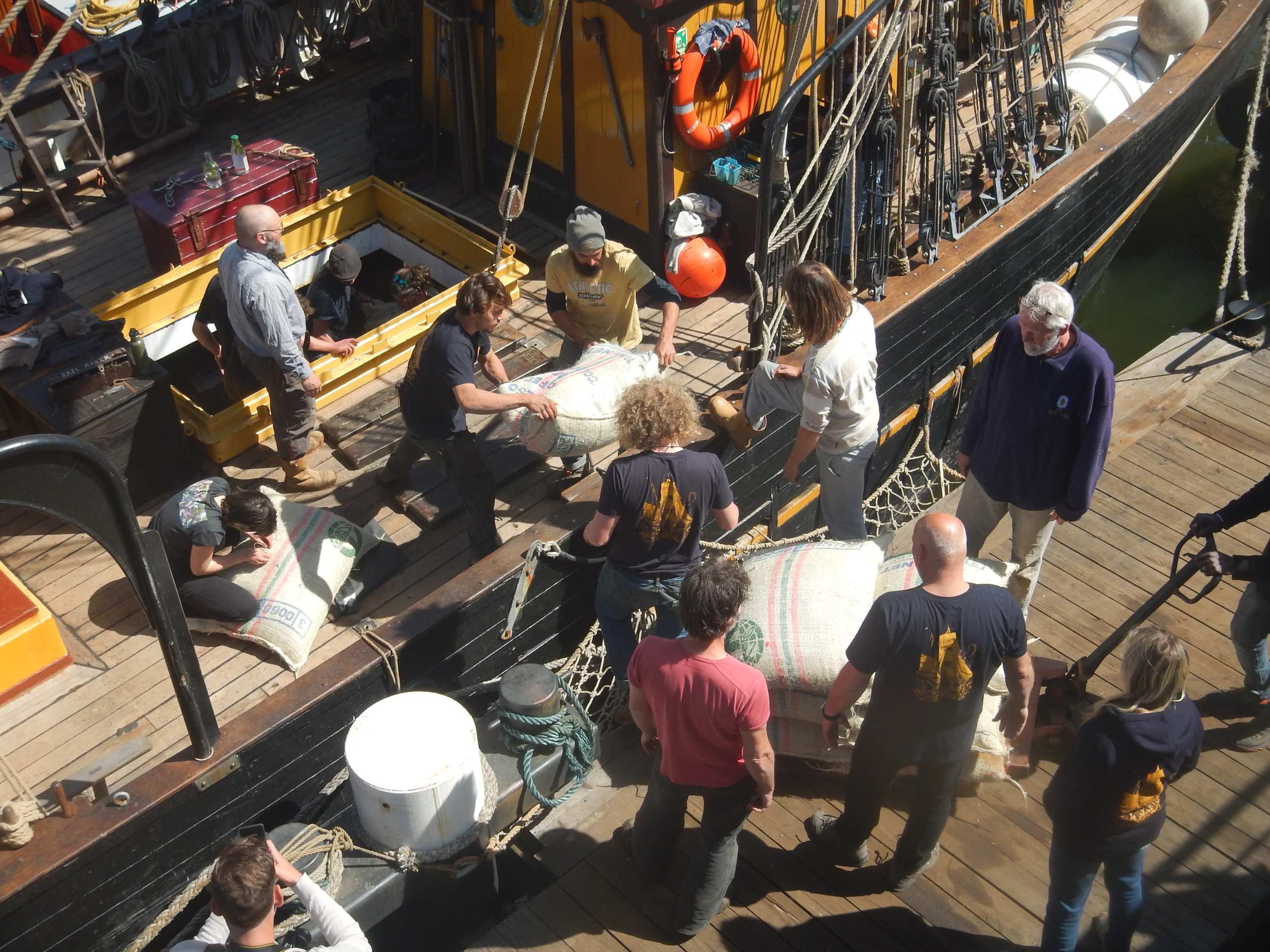

Selbst in Corona-Zeiten helfen viele beim Löschen der Fracht

«Take out slack stern and bow!» «Holaway stern and bow!» «Hold stern, holaway bow!» Mit solchen Befehlen, die Lose aus den Taljen am Vor- und am Hauptmast herauszunehmen und dann gemeinsam oder teilweise nur auf der einen Seite zu ziehen, steuert der zweite Maat die schweren Rumfässer, die an Seilzügen aus dem Laderaum an Deck befördert werden. Dort wird dann der «Wip» angehängt, ein dritter Flaschenzug, der an der Nock der untersten Rah befestigt ist. «Holaway Wip!» bringt das Fass über die Reling auf den Steg, wo die Befehle folgen, langsam zu fieren, damit sich das Fass auf die bereitstehende Palette senkt.

Ein Delfin spielt mit seinen Rettern Katz und Maus

Doch bevor wir mit dem Entladen beginnen konnten, mussten wir den Delfin loswerden, der sich in der Bretagne der «Tres Hombres» angeschlossen hatte. Er ist dem Schiff auch durch die Schleuse in Ijnmuiden gefolgt bis an die Pier bei der Schokoladenfabrik. Dies war der Hafenbehörde nicht entgangen, und bald einmal stand ein Lieferwagen mit der Aufschrift «SOS Dolfijn» des International Fund for Animal Welfare (IFAW)auf dem Parkplatz. Dann kriegte die Presse Wind von dem Tümmler. Diese grosse Delphin-Art – bekannt aus den Flipper-Filmen und Delfin-Shows – kommt sonst nur westlich des Ärmelkanals vor. Bald war ein Fernseh-Team hier, der Delfin schaffte es in die nationalen Nachrichten. Später säumten FotografInnen mit langen Teleobjektiven oder auch nur dem Handy das Ufer, und bald mal hatten wir sie – Corona hin, Corona her – auch an Bord.

Der Delfin Zafar liebt unser Dinghi…

Indem er mit unserem Schiff durch die Schleuse geschwommen ist, hat der Meeressäuger vom Salz- ins Süsswasser gewechselt. Hier gibts Schwäne, Haubentaucher und Blässhühner, aber keine Meerestiere. Die Delfin-Rettungsorganisation konnte ihn anhand der Kerben in seiner Finne identifizieren, da sie über eine Datenbank alleinlebender Delfine verfügt: In Frankreich sei er unter dem Namen Zafar bekannt. Er verhalte sich vor allem gegenüber Frauen aggressiv, habe eine Schwimmerin daran gehindert, ans Ufer zurück zu kehren, so dass sie gerettet werden musste. Es werde spekuliert, dass Zafar ein entwichener Militärdelfin sei. In der Tat bilden die USA Delfine unter anderem für die Minensuche aus und haben diese 2003 im Golfkrieg eingesetzt. Allerdings befinden sich die Ausbildungszentren an der US-Westküste, was eine kriegerische Vergangenheit Zafars eher unwahrscheinlich macht. Andere gehen davon aus, dass er sexuell frustriert sei und sich deswegen zudringlich zeigt.

… und bekommt viel mediale Aufmerksamkeit.

Der erste Versuch, Zafar wieder ins Salzwasser zurück zu lotsen, scheiterte. Er liess sich zwar von unserem Dinghi weg begleiten, kehrte dann aber zurück. Die DelfinretterInnen hatten Bedenken, dass er wegen des Süsswassers gesundheitliche Probleme bekommen könnte. Deshalb wollten sie nicht warten, bis die «Tres Hombres» Mitte Mai nach Dieppe aufbricht, um französischen Wein nach Kopenhagen zu holen. Deshalb wurde das Schleppboot bestellt und wir legten ab, in Richtung Schleuse. Zuerst folgte Zafar uns und dem Boot von SOS Delfin brav, tauchte mal am Bug, dann am Heck zwischen dem Schlepper und der «Tres Hombres»auf, um Luft zu holen. Doch nach über einer Stunde, kurz bevor wir die Schleuse erreichten, entschied er sich für eine kleine Segelyacht, die unter Motor in der Gegenrichtung fuhr. Was in seinem Kopf vorgeht, blieb ein Rätsel.

Also hiess es umkehren. Das Boot der selbsternannten Retter folgte dem störrischen Meeressäuger zur Yacht und es gelang schliesslich, ihn zu überzeugen, wieder sich wieder der «Tres Hombres» anzuschliessen. Als wir die Schleuse erreichten, setzten wir das Beiboot aus. Zwei unserer Leute und die Mannschaft des SOS-Delfin-Boots versuchten, mit Geräuschen, Klatschen aufs Wasser und ins Wasser geworfenen Fendern Zafar zu überzeugen, er möge sich doch bitte bequemen, auch in die Schleuse zu kommen. Regelmässig liess er sich vor der Schleuse bei unserem Dinghi blicken. Sobald dieses aber das Schleusentor passierte, tauchte die Finne des Delfins mit Schwimmrichtung auswärts wieder ganz woanders auf. So einfach will sich ein Zafar nicht retten lassen!

Auf der Brücke über die Schleuse hatte sich mittlerweile eine beachtliche Zahl Schaulustiger eingefunden, offenbar von der Berichterstattung – die Aktion wurde von einem Privatsender direkt übertragen – angelockt. Als das störrische Vieh schliesslich doch in der Schleuse war und die Tore sich quälend langsam geschlossen hatten, ging auf der anderen Seite das gleiche Katz- und Maus-Spiel weiter. Immer wenn die Gummiboote ihn aus der Schleuse gelockt hatten, tauchte er plötzlich vor dem Bug der in der Schleusenkammer vertäuten «Tres Hombres» wieder auf. Schliesslich musste diese die Schleuse verlassen. Erst da gefiel es Zafar, sich ins Salzwasser zu retten. Am Ufer brandete Applaus auf.

Nun ging es darum, ihn so weit von unserem Schiff weg zu lotsen, dass wir ohne ihn in die Schleuse zurück kehren konnten. Dies gelang nur, indem wir unser Beiboot zurückliessen und ohne dieses die rund zweistündige Rückfahrt antraten.

Zafar als Medienstar: Ein so grosser Delfin zieht Schaulustige an.

Neben den vier Delfinrettern bei uns an Bord und den beiden Personen in ihrem eigenen Boot war permanent ein Schiff der Hafenbehörde und zeitweise ein Polizeiboot in die Aktion involviert. Auch auf dem Schlepper waren zwei Personen beschäftigt. Alle diese Kosten inklusive der Rückführung unseres Dinghis per Anhänger muss SOS Dolfijn berappen. Aber letztlich dürfte sich der Aufwand in Spendengeldern auszahlen: Zafar war ein PR-Geschenk des Himmels. Eine bessere Gelegenheit, sich an einem Sonntagnachmittag in einem dicht besiedelten Umfeld derart in Szene zu setzen, kann sich eine Tierschutzorganisation kaum vorstellen. Für Fairtransport und die Tres Hombres ist dabei nicht viel abgefallen: In den auf Youtube aufgeschalteten Berichten wird der Name des Schiffs nicht erwähnt. Aber einer der Beiträge hat´s in zwei Tagen auf über eine Viertelmillion Klicks gebracht. Wäre Zafar dagegen ein Wolf oder ein Bär, dann wäre er mit seinem Verhalten als Problemtier erschossen worden. Der Mensch verteilt seine Sympathien äusserst ungleich.

Als ich die Retter-Chefin darauf ansprach, dass das eigentliche Problem nicht ein individuelles Tier sei, sondern dass jeder dritte Meeressäuger wegen des Welthandels und dem Lärm der Schiffe unheilbare Gehörschäden habe, stimmte sie mir zu: Die Tiere seien gestresst. Dies lasse sich messen. Derzeit sei wegen der Corona-Krise der Seeverkehr ähnlich stark reduziert wie nach 9/11. Beide Male seien in den Proben, die man den Tieren entnimmt, die Stresshormone deutlich zurück gegangen. Ihre Organisation IFAW betreibe deshalb auch Aufklärung und rufe dazu auf, mehr lokale Produkte zu kaufen.

*

Nachtrag Ende Mai: Wenige Tage nach der Aktion wurde Zafar tot mit fehlender Schwanzflosse an der holländischen Küste angeschwemmt. Die Obduktion an der Universität Utrecht ergab, dass vermutlich eine Schiffsschraube ihm den Schwanz abgetrennt hat.

Zafar war bereits früher ein Medienstar. So hatte die «Washington Post» im August 2018 über das wegen Zafar ausgesprochene Badeverbot an der französischen Westküste berichtet und ausführlich Experten zitiert, die sein Verhalten kommentierten: Delfine, die den Anschluss an ihre Gruppe verloren haben, würden als «sozial Ausgestossene» häufig den Kontakt zu Menschen suchen. In der Brunst würde sie sich dann an Menschen, Bojen oder Schiffen reiben. Durch den Kontakt zu Menschen verlören sie das Gefühl für Gefahren, die von Menschen und Schiffen ausgehen. Das Beste für sie sei, sich möglichst von ihnen fernzuhalten, damit sie ihr natürliches Verhalten wiederfinden. Für Zafar endete dies tragisch: Vermutlich wäre es ihm besser ergangen, hätte man zugewartet, bis er mit der «Tres Hombres», die keinen Motor und somit auch keinen Propeller hat, zurück in seine Heimat geschwommen wäre.

*

Verbündete Schokoladen-Macher

Am Dienstag luden wir dann den Kakao für die Chocolate Makers aus. Daraus wurde zwar keine Party wie in anderen Jahren, aber eine Reihe früherer MitseglerInnen und Fairtransport-Sympatisantinnen erschienen, so dass die 10 Tonnen deutlich schneller an Land waren als wir sie in Boca Chica geladen hatten.

Der mit der «Tres Hombres» transportierte Kakao aus der Dominikanischen Republik reicht für rund ein Drittel der Produktion von Chocolate Makers. Die Firma bezieht prinzipiell nur Kakao von Kooperativen, unter anderem aus dem Konfliktgebiet im Ost-Kongo. Dort gehe es darum, den Menschen ein legales Einkommen zu verschaffen, damit sie nicht in den nahen Virunga National-Park eindringen, einem Rückzugsgebiet für Gorillas. Gesüsst wird die Gorilla-Schokolade dann mit Zucker aus einem ähnlich gelagerten Orang-Utang-Schutzprojekt in Indonesien. Das ganze Dach der kleinen Fabrik besteht aus Solarzellen. Da diese mehr Strom liefern als aktuell für die Maschinen nötig ist, wollen die Schokladen-Macher in Zukunft Wasserstoff herstellen, um das Heizgas zu ersetzen, mit dem man bisher die Kakaobohnen röstet.

Auch die Kaffee-Bohnen für Selecta werden von Freiwilligen entladen.

Ein Gärtner und ein Multi

Unter den Fässern, die wir dann am Mittwoch entluden, waren auch die beiden für die Schmuzli GmbH im Baselbieter Hölstein. Diese betreibt in Pratteln das «Pflanzen-Paradies Vivero». Rum im Gartenbau-Geschäft? «Seit einem halben Jahrzehnt ist Rum aus der Dominikanischen Republik, der von der Tres Hombres transportiert wird, unser Hobby», erklärt Inhaber Kurt Gensetter. Aus alten Planken der «Tres Hombres» lässt er Deko-Artikel fertigen. Und eigentlich hätte er sich einen Zwischenhalt in Madeira gewünscht, um von dort einen Likör transportieren zu lassen. «Aber es hat nicht geklappt.»

Sind die Gärtner aus Pratteln alte Stammkunden mit Kleinmengen, so ist Selecta aus dem bernischen Kirchberg ein neuer Auftraggeber, der in einer ganz andere Liga spielt: Ja richtig, dies ist die Firma mit den Automaten an den Bahnhöfen. Selecta ist der erste in 16 Ländern tätige Konzern, der probeweise fünf Tonnen Kaffee aus Kolumbien mit der «Tres Hombres» segeln lässt und dafür auch die PR professionell aufzieht: Der Marketing-Beauftragte für Holland, Mischa Zwaan, kommt mit einem Kamerateam an Bord. Der Kaffee werde nicht an den Automaten erhältlich sein, er werde in Holland geröstet und sei für Firmenkunden bestimmt, die mehr als die Hälfte des Umsatzes von Selecta ausmachen . Um den ganzen Transport möglichst emissionsfrei zu organisieren hat Selecta einen LKW mit Wasserstoff-Motor bestellt. Da aber unklar war, wann das Schiff eintreffen wird, sei dies eine Herausfoderung, meint Zwaan. Als der Ausladetermin endlich feststeht, ist der Wasserstoff-LKW anderweitig im Einsatz. Deswegen wird der Kaffee im Hafen auf einer alten Fähre zwischengelagert.

Verfolgt Selecta den Transport unter Segeln weiter, dürfte dieser in eine neue Phase eintreten: War diese von dem Pionierschiff «Tes Hombres» begründete Branche bisher weitgehend auf Nischen der Fairtrade-, Bio- und Alternativwirtschaft beschränkt – beispielsweise die Chocolate Makers –, so interessiert sich nun grosses Kapital dafür. Die ursprünglich schweizerische Selecta gehört seit 2015 der Beteiligungsgesellschaft KKR aus New York. Diese ist darauf spezialisiert, mit Fremdkapital Firmen zu kaufen, diese profitabel zu trimmen und sie nach einigen Jahren mit Gewinn wieder zu abzustossen. Dafür sollte Selecta im letzten Jahr an die Börse gebracht werden, was dann aber abgeblasen wurde. KKR bezeichnet sich selbst als «führendes globales Investement-Unternehmen» mit einem Portfolio im Wert von über 200 Milliarden Dollar in einem breiten Spektrum von Branchen. Darunter sind Investitionen beispielsweise in den deutschen Axel-Springer-Verlag, in Pipelinefirmen oder die Fracking-Gas-Firma Quicksilver-Ressources.

Es besteht also ein Widerspruch zwischen den Aktivitäten des derzeitigen Eigentümers von Selecta einerseits und der welthandels- und klima-kritischen Fairtransport-Philosophie sowie der entsprechenden Stimmung an Bord der «Tres Hombres» andererseits. Ein weiterer Gegensatz besteht zwischen der Finanzkraft eines Grossinvestors, der Firmen einkauft wie andere Leute Hemden oder Hosen, und der offensichtlichen Geldknappheit bei Fairtransport, die sich nicht zuletzt in mehrfach geflickten Segeln zeigt, deren Stoff so spröde geworden ist, dass ich mich beim Nähen fragte, wie lange das wohl halten wird.

Andererseits muss die Idee des Transports unter Segeln – wenn sie eine klima-relevante Grösse werden soll – raus aus der Alternativnische. Dafür ist ein Kunde wie Selecta ein wichtiger Schritt: Wenn eine Firma mit Milliardenumsatz sich für Transport unter Segeln interessiert, dürfte dieser künftig auch von anderen Unternehmen ernster genommen werden. «Selecta ist aktuell daran, ein gesamtheitliches Konzept umzusetzen, um weitere CO2-Emissionen zu senken.

Dazu gehört auch der Transport unter Segeln», schreibt Selecta-Sprecher Yves Käser auf Anfrage. Mit diesem ersten Transport habe Selecta «durchwegs positive Erfahrungen gemacht». Der Kaffee werde aber nur in den Niederlanden erhältlich sein, wo es «ganz klar einen Markt für gesegelten Kaffee» gebe.

Im Gegensatz zum Kakao am Dienstag dauert das Löschen der Fracht bei einem Künstlerzentrum im hinteren Hafen von Nord-Amsterdam den ganzen Tag: Nach dem Kaffee für Selecta geht´s an den Rum. Stundenlang gehorcht ein Fass nach dem anderen den drei Flaschenzügen und wird auf den LKW verladen, der den Rum in den Zollfreihafen bringt. Dann sind der Kakao für La Flor aus Zürich und der Zucker für Pronatec aus Winterthur an der Reihe – sie werden direkt von einer Spedition abgeholt – bevor nach dem Essen die unterste Lage Fässer unter präzisen Kommandos an Land spediert wird. Die in der Kabine der Köchin untergebrachten Kartons mit einem Kakao-Zwischenprodukt folgen als letzte, bevor um halb sechs der Ruf «die Tres Hombres ist leer» erschallt und die zahlreichen HelferInnen in Jubel ausbrechen: Das Fest kann beginnen.

Die «Tres Hombres» als Teil einer Kunst-Aktion

Kinder bemalen alte Segel

Zwischendurch entführt mich die Malerin Hetty van der Linden in eine nahe gelegene alte Werfthalle, in der alte Segel ausliegen. Diese lässt sie von Schulkindern mit deren Zukunftswünschen bemalen. Daraus lässt sie Taschen nähen, die dann die Stadtverwaltung von Amsterdam mit Fairtransport-Artikeln gefüllt an Weihnachten verschenkt. «So wird die Tres Hombres bekannter und die Kinder werden auf die Probleme auf den Ozeanen aufmerksam», erklärt die Künstlerin. Die Amsterdamer Schulkinder bekommen für ihre Arbeit eine symbolische Aktie der «Ceiba», dem Fracht-Segelschiff, das eine befreundete kanadische Organisation derzeit in Costa Rica baut: «Ist dieses später auf den Ozeanen unterwegs, dann wissen die Kinder, dass sie selbst Teil eines Zukunftsprojekts sind.»

Da ist es selbstverständlich, dass die «Tres Hombres» ein gemaltes Segel von «Sail a future» setzt, wenn sie durch den Hafen von Amsterdam geschleppt wird. «Sail a future» ist Teil von «Paint a future» : Künstler aus zehn Ländern integrieren die von Kindern in der ganzen Welt gezeichneten Zukunftswünsche in ihre Bilder. Der Erlös aus deren Verkauf wird dann für Projekte unter anderem für Strassenkinder verwendet.

«Clean Seas» – nur ein Kinderwunsch?

Die Fragen anders stellen

Natürlich ist die Idee, im 21. Jahrhundert Fracht mit einer Technologie aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert zu transportieren, auf den ersten Blick unrealistisch, illusionär, verrückt. Doch bei näherem Hinsehen spricht vieles dafür:

Erstens bleiben so Wissen und Erfahrung erhalten. Die Beispiele verlorener Erfahrung sind lang: So hat mir ein Vertreter des Schweizer Ziegelei-Museums berichtet, man wechsle heute bei alten Burgen jahrhundertealte Ziegel aus dem Mittelalter aus. Die neuen Ziegel, mit denen man sie ersetzt, hätten aber eine Lebenserwartung von wenigen Jahrzehnten. Wie man im Mittelalter diese hohe Qualität erreicht hat, das wisse man nicht mehr. Oder die Baukunst der früheren Zimmerleute, die Dachstühle oder den Rumpf von Windmühlen aus harten Eichenbalken bauten, die sie mit dem Beil bearbeiteten. Heute würde man so etwas am Computer berechnen und die Daten auf den CNC-Automaten schicken. Klappt wunderbar – bis mal der Strom weg ist. Dann fehlt das Erfahrungswissen, das in den Köpfen, Armen und Handgelenken der Zimmerleute steckte. Dieses Schicksal soll der Schifffahrt nicht widerfahren: Organisationen wie Fairtransport holen die Rahsegel-Kultur aus dem Museum in die reale Wirtschaft zurück.

Zweitens widerlegt man so die Mär, die Lösungen der Klimaprobleme seien nur oder vor allem in zukünftigen Technologien zu finden. Nichts gegen Innovation und Forschung. Doch oft genug müsste man nur die Anforderungen an eine Dienstleistung etwas modifizieren, die finanziellen Rahmenbedingungen ändern, die Profiterwartungen mässigen, und schon ginge es auch mit bereits bekannter Technik. Würde man die Anforderung lockern, dass Lieferungen um jeden ökologischen Preis «just in time» ankommen und in den Häfen tonnenschwere Container im Minutentakt geladen oder gelöscht werden müssen, dann liesse sich vieles unter Segeln transportieren. Das hätte zwar finanzielle Konsequenzen: Das Kapital wäre länger in den transportierten Waren gebunden. Und die neusten Handys wären wegen Flaute oder Sturm vielleicht nicht rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft in den Läden. Doch ist es verhältnismässig, für solche Kriterien die ozeanischen Ökosysteme aufs Spiel zu setzen?

Eine zentrale Botschaft der «Tres Hombres» ist also, dass Lösungen nicht nur eine Frage der Technik sind. Vieles kann man durch wirtschaftliche und insbesondere soziale Organisation erreichen – auch mit «antiquierter» Technologie. Soziale Organisation lässt sich allerdings nicht verkaufen, lässt sich nicht in der Buchhaltung beziffern. Technik hingegen schon, sie senkt Kosten und bringt Umsatz. Deshalb orientiert sich die Wirtschaft heute weitgehend auf technische Lösungen. Es braucht aber beides: Technik, die sich intelligent an gesellschaftlichen Bedürfnissen orientiert, und eine gesellschaftliche Organisation, die sich an die Grenzen hält, die der Planet Erde der Menschheit nun mal setzt.

Zusammengefasst: Selbst zukünftige Technologien werden nicht ausreichen, bis 2050 den CO2-Ausstoss der Frachtschiffe auf Null zu senken. Die immer dringlicheren Berichte des Weltklimarats zeigen, dass wir keine Zeit haben, noch lange Technologien entwickeln und im globalen Massstab die dafür notwendigen Infrastrukturen aufzubauen. Und das prognostizierte Wachstum des Transportvolumens auf das Drei- bis Vierfache erträgt der Planet erst recht nicht. Bereits der Umfang des heutigen Welthandels liegt jenseits des nachhaltig Verträglichen, wie wir im Denknetz-Jahrbuch 2019 «Welthandel und Umweltzerstörung» gezeigt haben.

Zwar gedämpft, aber auch in Zeiten der Corona ist das Löschen der Fracht ein festlicher Anlass.

Es kann also nicht darum gehen, technische Lösungen für das «Weiter wie bisher» zu finden. Vielmehr stellt sich die Frage, welcher Welthandel, welche Warentransporte effektiv nötig und sinnvoll sind. Wie weit muss der Welthandel, der bis zu 90 Prozent auf dem Meer stattfindet, reduziert werden, damit er mit verfügbarer oder rasch marktreifer Technik weitgehend emissionsfrei abgewickelt werden kann? Dabei wird Windkraft, also die Frachtsegelei, eine wichtige Rolle spielen: Für Segelschiffe ist kein Netz von Tankstellen für neuartige Treibstoffe erforderlich, für die noch nicht einmal die Fabriken gebaut sind. Die Segeltechnik ist im Grundsatz seit Menschengedenken bekannt. Sie ist zudem offen für Verbesserungen, lässt sich mit modernen Mitteln optimieren. Das heute weltweite Netz an Wettersatelliten und -stationen ermöglicht intelligente Wind-Vorhersagen und eine entsprechende Routenwahl. Und für alle, die es digital mögen: Segeldrohnen sammeln autonom Daten auf dem Meer und werden über Satellit gesteuert. Die Universität Plymouth entwickelt ein Schiff, das autonom, ohne einen Menschen an Bord, 2020 von England aus auf der Route der historischen «Mayflower» über den Atlantik segeln soll. Daraus gewonnene Erkenntnisse könnten künftig Transporte unter Segel verbilligen: Wind ist nämlich gratis.

Trocknende Bettlaken auf der «Tres Hombres». Diese ist kein fertiges Modell, aber durch Partner- und Freundschaft mit den Kunden wird vieles möglich, beispielsweise nach sechseinhalb Wochen Atlantik eine Wäsche in der Schokoladenfabrik.

Klar ist auch, dass die «Tres Hombres» kein fertiges Modell liefert. Der politisch motivierte Verzicht auf einen Motor macht Hafenmanöver umständlich. Und um die Frachtsegelbranche nachhaltig zu etablieren müssten unter anderem die Arbeitsbedingungen der Stamm-Mannschaft verbessert werden: Aktuell gebe es kein Geld, um eine Altersvorsorge für Frachtsegler einzurichten, erklärt Kapitän Wiebe. «Wir müssen segeln bis zum Tod.» Und sollte dereinst die Frachtsegelei sich in einer relevanten Grössenordnung etablieren, wird kaum ein Schwarm von Freiwilligen und Sympathisanten auftauchen, um die Schiffe zu entladen. Dann ist es vorbei mit dem festlichen Charakter einer Aktion von Idealisten, wie ich es in Amsterdam selbst unter dem Corona-Regime erlebt habe. Dann ist das einfach Arbeit, die bezahlt sein will.

Doch die Aufgabe der «Tres Hombres» ist eine politische, nämlich die Idee des Frachtsegelns zu propagieren. Dies ist gelungen, wie nun das Interesse von Firmen-Kunden wie Selecta und vor allem auch der Bau weiterer Frachtsegelschiffe zeigt, welche die Idee aufnehmen und weitertragen. Den Selecta-Investoren aus New York, deren Geschäftsmodell der Kauf und Verkauf von Firmen ist, dürften die fünf Tonnen von einer kapitalismuskritischen Crew gesegelten Kaffeebohnen ebenso egal sein wie die Umweltschäden, die ein anderes Unternehmen aus ihrem Portfolio mit der Förderung von Schiefergas anrichtet. Vermutlich wissen sie nicht einmal etwas von der Probesendung auf der «Tres Hombres». Doch in vielen Firmen dürfte es im mittleren Kader Menschen geben, welche die Prognosen des Weltklimarats, die sich abzeichnende Entwicklung hin auf katastrophale Kipp-Punkte, die schmelzenden Gletscher und die biologische Verarmung nicht ignorieren und die Sorgen ernst nehmen, denn sie sind nicht wie die oberste Geschäftsleitung direkt den kurzfristigen Aktionärs-Gewinninteressen verpflichtet. Diesen Besorgten bieten die «Tres Hombres» und zunehmend weitere Fracht-Segelschiffe eine Handlungsperspektive.

Erlebt man in der Nordsee die Prozession grosser Containerschiffe in Richtung Rotterdam – jedes mit der rund 20´000-fachen Kapazität der «Tres Hombres» –, so wird überdeutlich: Das unter Segeln transportierte Frachtvolumen bewegt sich im Vergleich zu den aktuellen maritimen Transporten im Nano-Bereich. Man mag kritisieren, dass dies rein symbolischen Charakter habe. Vermutlich geht es Geschäftsleitungen, die solche alternative Transporte wegen der höheren Kosten bewilligen müssen, nicht zuletzt ums Firmen-Image, um Greenwashing. Aber ist, wenn jemand aus möglicherweise falschen Motiven etwas Richtiges tut, das Richtige deshalb falsch? An irgend einem Punkt muss sich die Diskussion schliesslich entzünden: Dies ist die eigentliche Funktion der «Tres Hombres».

Abschied von der Karibischen See mit ihren kurzen, steilen Wellen.

Auf dem Atlantik unterwegs nach irgendwo

Der letzte Sonntag im März, der 13. Tag auf See, seit wir in Boca Chica in See unter Segel abgelegt haben. Ich erlebte den herbeigesehnten Augenblick vom Beiboot aus, sah, wie das Schiff bei leichtem Wind sich nur mit dem Marsegel langsam vom Quai löste und und in majestätischer Ruhe in die Bucht glitt, die um diese frühe Stunde noch nicht von den röhrenden Jet-Skies und Schnellbooten verpestet wurde, dann die Kurve in der engen Einfahrts-Fahrrinne meisterte und – ohne dass das Dinghi mit dem Aussenbord-Motor hätte eingreifen müssen – in die offene See stach. An der Hafenausfahrt salutierten zwei grosse Schlepper mit ihren Hörnern, Kapitän Wiebe tutete mit unserem antiken Kurbelhorn zurück: Aufbruch-Emotionen.

Nun sind wir also unterwegs nach irgendwo. Auf dem Segelplan steht Horta auf den Azoren. Doch dort wurde, wie überall in Europa, der Hafen geschlossen. Das offizielle Endziel wäre Amsterdam, wo traditionell die Fracht im Rahmen einer grossen Party entladen würde. Das Fest können wir angesichts der Corona-Massnahmen vergessen. Bleibt der eigentliche Heimathafen Den Helder, eine Tagesreise weiter – nichts Genaues weiss man nicht…

In Boca Chica haben wir die letzten Fässer Rum und über 10 Tonnen Kakao an Bord genommen. Dabei habe ich einen weiteren Schweizer Kunden von Fairtransport entdeckt, die Schmuzli GmbH im Baselbieter Hölstein, die zwei kleinere Fässer Rum unter Segeln transportieren lässt. Unser Quai war gleichzeitig Bauplatz für einen Katamaran, der künftig als schwimmende Partyplattform dienen wird: Die unförmigen alten Herren aus Europa und den USA, die sich hier von jungen einheimischen Frauen wohl nicht nur begleiten lassen, wollen sich schliesslich amüsieren. Wegen der Polyester-Baustelle wurden der Rum und die Kakao-Säcke 20 Meter weiter entladen. Die Fässer liessen sich rollen, die 70-Kilo-Säcke aber mussten wir tragen – bei tropischen Temperaturen an der prallen Sonne. Eine Sackkarre an Bord zu haben wäre in einem solchen Moment wichtiger als das Klapp-Rad, das einzig dazu diente, Getränke zu holen.

Die Rum-Fässer liessen sich rollen…

Absurde Bürokratie

Der Säcke-Berg auf dem Quai wollte und wollte einfach nicht kleiner werden, jener an Bord aber wuchs. Kapitän Wiebe trieb uns an: Falls bis 17 Uhr nicht alle Säcke an Bord seien, würden sich die Hafengebühren verdoppeln. Weshalb, das blieb offen, wie so vieles in diesem Land, wo Gesetze primär dazu dienen, Gebühren einzuziehen. Schon am ersten Tag stand gut ein halbes Dutzend Personen mit Ausweisen um den Hals, mit und ohne Uniform auf der Pier und begutachtete wortreich das Schiff – ein sichtlich aufgeblähter Beamtenapparat. Ein paar Tage später erschien eine Frau mit Ausweis am Bändel, um zu kontrollieren, ob wir den Abfall ordnungsgemäss erst nach Anmeldung beim Landwirtschaftsministerium von Bord bringen. Dass wir Verpackung entsorgen, die wir mit den Lebensmitteln hier im Land eingekauft haben, liess sie nicht gelten: Sobald etwas an Bord komme, sei es internationaler Müll. Als Gast müsse man sich an die Gesetze des Landes halten!

Das ist ja gut und recht, und dass man keine fremden Insekten und Plagen ins Land holen will, leuchtet ein. Aber diese Bürokratie wirkt absurd angesichts des Stadtteils, der an den Hafen angrenzt: Kaum je zuvor habe ich eine derart vermüllten Ort wie dieses San Andres gesehen, von den Ratten auf der Pier ganz zu schweigen. Doch sollte die Gebühr für fünf 35-Liter-Müllsäcke zuerst 1400 Euro betragen, was sich dann Per Telefon auf 1200 Euro runterhandeln liess. Der Yachthafen nahm uns den Abfall schliesslich für 100 Euro ab. So fördert der Staat in der Dominikanischen Republik die illegale Abfallentsorgung auf See, denn keine Reederei dürfte angesichts dieser Preise «gesetzestreu» handeln. Und unserem Kapitän gehen solche Bürokraten jeweils auf die Nerven, zumal oft noch Ärger mit Agenten, Zollbehörden oder Lieferterminen hinzukommt.

Zur dominikanischen Ehrenrettung sei gesagt: Mit dem normalen Volk machten wir auch gute Erfahrungen. Etwa der Fahrer des Motorrad-Taxis, der mich zu einer bestimmten Eisenwarenhandlung bringen sollte, in der ich einen Ersatz für meine Stirnlampe kaufen wollte. Der Laden war zu, er fuhr mich gratis zu einem anderen Laden. Oder der Ladenbesitzer, bei dem unsere Köchin für die verlängerte Überfahrt die zusätzlichen Wasserflaschen kaufen wollte. Wenn sie so viel benötige, werde dies bei ihm zu teuer, meinte er. Sie solle sich doch das Wasser bei seinem Lieferanten besorgen. Er organisierte ihr sogar noch das Taxi dorthin.

… aber die Kakao-Säcke mussten geschleppt werden.

Überall Kakao

Im Laderaum stauten die Stärksten die Säcke bis so dicht als möglich unters Deck. Doch der Raum reichte nicht. Nun ist der ganze Schlafbereich mit Kartons und Säcken überstellt, leere Kojen dienen als Frachtraum. Der Kakao fermentiert offenbar weiter und wir schlafen – wenn bei feuchtem Wetter der Niedergang geschlossen ist – im Dunst. Zudem haben wir in Boca Chica mit dem Kakao auch Mottenlarven an Bord bekommen. Die Viecher schwärmen nun, dagegen können wir nichts machen, Mottenfallen sind auf dem Atlantik nicht verfügbar. Ich frage mich, ob dies die Qualität des Kakaos beeinflusst. Oder sind die Motten einfach der «Preis», den man für «bio» einkalkulieren muss?

Die Fracht in den Schlafräumen zeigt, dass die «Tres Hombres» längst zu klein ist für die Nachfrage nach Segeltransport, die sie geschaffen hat. «Der nächste Schritt muss in Richtung grössere Schiffe gehen», meint Wiebe. Entsprechend ist der EcoClipper, den Fairtransport-Mitgründer Jorne Langelaan plant, deutlich grösser: Mit einer Länge über alles von 59 Metern soll das Stahlschiff 500 Tonnen Fracht aufnehmen können, mehr als das Zehnfache, was wir jetzt an Bord haben. Mit zwölf Personen Stammbesatzung, zwölf Passagieren und 36 Trainees sollen bis zu 60 Personen an Bord sein. Kleinere Schiffe wie die «Tres Hombres» könnten dann beispielsweise in Grenada die Fracht zusammenführen, der EcoClipper – vermutlich wird er «Noah» heissen – holt die Ware dann über den Atlantik. Lässt man die Trampfahrt in der Karibik – wie wir sie machten – weg, dann sind mehrere Reisen pro Saison möglich, zudem wird durch den längeren Rumpf das Schiff auch schneller.

Der Versuch, die «Tres Hombres» stärker zu nutzen und jährlich zwei Atlantik-Rundreisen zu unternehmen, hat sich dagegen vor ein paar Jahren als Fehlschlag erwiesen: Man musste auf der zweiten Reise in Boca Chica zu lange auf den Kakao warten und geriet in den Anfang der Hurrikan-Saison, die wegen der Klimaerwärmung immer früher beginnt. Es blieb nur die Flucht so schnell als möglich nach Norden. Man landete in Kanada. Schliesslich musste die erschöpfte Mannschaft ausgeflogen und für die Rückfahrt über den Atlantik durch eine andere ersetzt werden. «Wir haben da zu kapitalistisch gedacht» meint Andreas Lackner, «und wurden dafür bestraft.»

Bisher «Easy Sailing»

Angesichts zunehmend dramatischer Corona-Nachrichten aus aller Welt – gestrichene Flüge, geschlossene Grenzen und Häfen – waren wir froh, endlich ablegen zu können. Ursprünglich hätte der Aufenthalt in Boca Chica nur vier Tage dauern sollen, doch dann kam hier noch ein bisschen Extrafracht dazu, dann da eine bürokratische Hürde, dann dort eine ungünstige Windprognose. Als schliesslich die Drogenfahnder das Schiff mit ihrem Hund – dieser kam mit den steilen Treppen auf einem Segelfrachtschiff nicht klar – wieder verlassen hatten, waren wir nach zwei Wochen einhellig glücklich, den Ort mit unbekanntem Ziel verlassen zu können. Einen Corona-freieren Ort als die offene See gibt es derzeit nicht. Wo wir hinsegeln? Das müssen wir nehmen, wie es kommt…

Nachdem wir die Insel Hispaniola im Osten durch die Mona-Passage umsegelt hatten – zwischenzeitlich umkurvte uns ein Helikopter der US-Küstenwache in Puerto Rico – erreichten wir den Atlantik. Nun sind die Wellen zwar wieder hoch, aber auch lang und bisher sanft: Zunehmend wird es kälter, wir segeln vom Hochsommer in den Frühling. Zuerst die langen Hosen, dann die Socken, ein weiterer Pullover, nachts sowieso als Windschutz das Ölzeug: Tropen adieu! Die «Tres Hombres» ist aber relativ weit im Süden unterwegs, da sich im Norden ein ausgedehntes Hoch mit ungünstigen Winden breit macht. So sind wir bisher mit wenigen Ausnahmen vom Regen verschont geblieben, der in der Regel zur West-Ost-Überquerung gehört. Wirkliche Flaute hatten wir auch nicht, sondern machen gute Fahrt. Gestern hiess es, wir hätten nun den halben Weg nach Horta hinter uns. Wir werden aber wohl direkt weiter segeln. Entsprechende Wasser- und Lebensmittelreserven haben wir in Boca Chica ja noch an Bord genommen, müssen aber vor allem mit dem Wasser und dem Koch-Gas sparsam umgehen: Pro Wache gibt es nun nur noch einmal Tee und Kaffee.

Den Fender retten!

Am siebten Tag hatten wir eine nicht angekündigte Mann-über-Bord-Übung. Wiebe warf einen Fender ins Wasser und dann ging es Schlag auf Schlag. Einige Segel bergen, die anderen Segel neu einstellen, das Sicherheitsnetz an Steuerbord entfernen, damit wir das Dinghi ins Wasser lassen können. Eigentlich hätte ich da Fotos oder ein Video machen können, aber ich war – wie auch bei der Feuerwehrübung am nächsten Tag – einfach dabei, habe mitgemacht und war erstaunt, wie nahe an den treibenden Fender Wiebe das Schiff gebracht hatte: In nur rund 20 Metern Distanz fischten die beiden Leute im Dinghi den Fender aus dem Wasser.

Alles gut gelaufen. Allerdings machte der Kapitän dann bei der Besprechung eine grosse Einschränkung: Dies war eine Übung bei leichtem Wind. Bei viel Wind und hohen Wellen werde er das Dinghi nicht ausbringen lassen, denn dann habe er nicht eine Person ausserbords, sondern deren drei: Schlechte Perspektiven für die Person, die im Wasser ist – vorausgesetzt, man findet sie überhaupt. Deshalb ist das oberste Gesetz: «Don´t go over board!»

Aprilsturz statt Aprilscherz

6. April, 21. Tag auf See. Schönes Wetter den ganzen Tag, Doch während der Mitternachtswache auf den 1. April bin ich vom Dach des Galley-Aufbaus aufs Deck gestürzt. Es regnete, war Flaute und ein aufkommender Windhauch aus unerwarteter Richtung machte Segelmanöver nötig. Ich hatte am Abend zuvor gekocht, was mich wegen der Zeit, die wegen der Wachwechsel genau einzuhalten ist, in Stress versetzt hatte. Also war ich noch aufgedreht und schlief erst spät. Zudem hatte ich am Vormittag keinen Schlaf gefunden, obschon ich in der Koje lag. Jederzeit, sozusagen auf Befehl schlafen zu können, diese wichtige Eigenschaft eines Seemanns, fehlt mir. Somit war ich während dieser Mitternachtswache – auf den alten Grossseglern galt sie als «Friedhofswache» – unkonzentriert. Und vom Ruder kamen Befehle, wir sollten schneller machen, was mich jeweils nicht flinker, aber nervöser macht.

Es ging darum, das Stagsegel zwischen dem Hauptmast und dem Vormast zu setzen. Dafür sollte unter anderem eine aufgewickelte Leine vom Deck aufs Küchendach zurück. Als ich das Bündel entgegen nehmen wollte, war mein linkes Bein plötzlich im Leeren, eine Sekunde später lag ich auf dem Deck. «Kannst Du die Beine noch bewegen?» war die erste Frage, die ich wahrnahm. Ich konnte. Der Kapitän wurde geweckt, der mich dann ins Bett brachte. Insgesamt aber Glück gehabt: nur gequetschte Rippen, ein paar Tage Schmerztabletten und viel Bettruhe.

Bei idealem Wind schafft die «Tres Hombres» 220 Seemeilen in 24 Stunden, das sind rund 400 Kilometer.

Mit den Kräften haushalten

Der Unfall hat mich aus dem Rhythmus Wache-Essen-Schlafen-Wache-Schlafen… gerissen. Jedes Schiff auf See ist 24 Stunden unterwegs und muss entsprechend betreut werden. Die «Tres Hombres» fährt mit zwei Wachen, also ist man 12 Stunden pro Tag für das Schiff da. Die regelmässigen Schlafunterbrüche bringen selbst die Profis an Bord an ihre Grenzen. Hinzu kommt, dass die «Tres Hombres» keinen Raum am Trockenen hat, in dem sich wenigstens ein Teil der Wache bei Schlechtwetter aufhalten könnte. Alle sind an Deck, unter den regenprasselnden Kapuzen, das Wasser läuft kalt in die Ärmel, – auch wenn es nichts zu tun gibt. Dies entspricht einerseits der Tradition der alten Segelfrachtschiffe. Andererseits habe man sich bewusst so entschieden, da die «Tres Hombres» ein Frachtschiff und kein Charter- oder Passagierboot sei, erklärt Wiebe.

Man lässt auf längeren Törns einzelne Mitglieder einer Wache mal durchschlafen. Und bei der Atlantik-Überquerung zurück nach Europa versucht Wiebe zwar einerseits, Tiefdruckgebiete mit ihrem Wind zu nutzen, aber möglichst nicht zu nahe an deren Zentrum zu geraten: Stürme und Regen würden die Mannschaft zu schnell erschöpfen. Das ist mit einem relativ südlichen Kurs bisher gut gelungen, die Unfallnacht war eine der wenigen Ausnahmen.

Jede Wache beginnt mit der sogenannten «Seilrunde». Alle ausser dem am Ruder stehende Wachführer schwärmen aus und überprüfen die Leinen. Ist irgendwo Lose in einem Fall oder einer Brasse? Sind die Leinen auf dem richtigen Nagel belegt? Sollte man eine Schot etwas fieren oder ein bisschen dichter holen? Haben die Geitaue und Gordinge genug Lose, dass sie bei einer Veränderung der Stellung der Rahen nicht übermässig unter Spannung kommen? Diese «Seilrunde» dient nicht zuletzt dazu, sich den Ort der jeweiligen Leinen für die nächsten Stunden einzuprägen, sich auf das Schiff und die Bedingungen einzustellen. Während den nächtlichen Wachen bleibt dann oft ausser allfälligen Manövern nichts zu tun. Tagsüber beschäftigen uns dagegen – wenn das Wetter es zulässt – all die kleineren und grösseren Unterhaltsarbeiten.

Gemischte Gefühle

Nicht nur die Kräfte, auch die Ausrüstung leidet. Selbst die alte Pfadfinder-Taschenlampe – noch Glühbirnchen, kein LED – spinnt. Reissverschlüsse, Nähnadeln, Batterien – alles korrodiert. Sogar die Kleider sind, da mit Salzwasser gewaschen, dauernd klamm: Salz zieht die Luftfeuchtigkeit an.

Die Windprognosen seien gut, so dass wir womöglich bereits am 20. April in Amsterdam sein könnten, heisst es. Das wäre Rekord. Bei mir löst dies unterschiedliche Gefühle aus. Einerseits kommt man nach so einem Törn gerne wieder an Land, hofft auf eine warme Süsswasser-Dusche, gewaschene Kleider, trockene Füsse… Andererseits ginge die Reise mit der «Tres Hombres» – gebucht war bis zum 6. Mai – deutlich früher als erwartet zu Ende. Was dann weiter läuft, ist offen. Meine Wohnung ist bis Ende April untervermietet. Und in einem Amsterdam, in dem alles geschlossen ist, mein Weiterkommen oder ein Air-BnB organisieren: Fragezeichen! Mittlerweile soll es in Holland sogar verboten sein, dass zwei Personen gleichzeitig ein Auto benutzen, Züge gebe es keine… Erleichterung dagegen an der Heimatfront. Die Antwort auf meine Anfrage via Fairtransport-Büro Mail ist gekommen: Kein Corona. Alle sind gesund.

Aktuell segeln wir mit leichtem Wind nach Nordosten. An den Azoren wollten wir so nahe vorbeisegeln, dass wir das Handynetz nutzen zu können. Nun aber sparen wir uns diesen kleinen Umweg: Es geht aber vor allem darum, rechtzeitig in den Ärmelkanal zu kommen, bevor sich dort das Azorenhoch breit macht und uns Gegenwind oder – noch schlimmer – Flaute beschert. Der Verkehr im Ärmelkanal und die Tidenströmungen sind so stark, dass ein Aufkreuzen gegen den Wind mehr Stress als Fortschritt bringt. Für Motorschiffe sind die Fahrtrichtungen – man spricht von einer Seeschifffahrtsstrasse – getrennt. Da mit einem motorlosen Schiff in der Flaute auf die Gegenspur zu driften ist dagegen ausgesprochen ungemütlich.

In der Karwoche hatten wir zwischendurch guten Wind, allerdings von vorne.

Ostern

27. Tag auf See. Mystische Stimmung, zum ersten Mal Nebel über dem Wasser, in den von oben sich milchig die Sonne ergiesst. Kaum Wind, nur das leise Rauschen der Bugwelle und das Flappen der Segel, wenn ein Wellenberg der flachen Dünung unter dem Schiff hindurchläuft. Wir segeln langsam, langsam ins Nichts.

Die «Tres Hombres» hat nun in etwa auf der Breite der Bretagne erreicht, befindet sich aber immer noch weit draussen im Atlantik, näher an Neufundland als an Europa. Das bisschen Wind, das wir haben, hält sich nicht an die Wetterprognosen: Eigentlich sollte er aus Süden wehen, kommt aber aus Nord-Nordwest. Somit halten wir ein wenig weiter nach Osten, die Richtung stimmt auch so. Hier ist so unendlich viel Platz, da führen viele Kurse nach Europa.

Gestern hatten wir meistens – wie schon seit Tagen – ebenso wenig Wind. Doch von Nordwesten kam eine beeindruckende Dünung. Die Wellentäler waren gut über hundert Meter lang, die Berge entsprechend flach, aber man fühlte, dass da gewaltige Kräfte unterwegs sind. Irgendwo muss es einen Sturm gegeben haben, der solche Massen in Bewegung setzen konnte. Auch uns sollen in den kommenden Tagen starke Winde in Richtung Ärmelkanal voran bringen.

Endlich Wale in Sicht

14. April, 29. Tag auf See. Grau, grau, grau. Der Nordatlantik und der Himmel präsentieren sich wie ein ausgebleichtes Schwarz-Weiss-Foto. Kalt, die Feuchtigkeit treibt die Kälte unter die Kleider, wo sie sich mit dem Schweiss paart, der sich trotz der angeblichen atmungsaktiven Eigenschaften der Segelkelider sammelt. Die Nase tropft. Nun haben wir Ostwind, den uns ein kräftiges Hoch über Europa beschert. Dort laufen sie jetzt wohl im T-Shirt herum – wieder mal zu warm für den April. Aber wir wollen nach Osten und müssen gegen den Wind ankreuzen, da fühlt man die Kälte am intensivsten. Doch das Ausharren an Deck lohnt sich. In der Abenddämmerung zieht – endlich! – eine Gruppe Wale vorbei. In kurzer Distanz ist plötzlich ein massiger Rücken zu sehen, der auf ein Tier von sicher sechs Meter Länge schliessen lässt. Und im Lee bläst einer kurz eine Fontäne ins Grau. Hinter den Walen folgt eine Gruppe Delfine.

16. April, 31. Tag auf See. Der Wind weht Wasserstaub aus der Gischt, die das stampfende Schiff mit schäumendem Bug aufwirft. Die Wellen sind höher, der Wind steif und die «Tres Hombres» krängt kräftig nach Steuerbord. Gestern haben wir gewendet und segeln nun gegen Südosten. Jeder Meter nach Osten ist kostbar, denn da wollen wir hin. Noch sind es über 500 Seemeilen bis zum europäischen Kontinent. Das Schiff segelt wunderbar, die gut 40 Tonnen Fracht machen sich wider Erwarten positiv bemerkbar: Wir liegen tiefer im Wasser, was offenbar die die seitliche Abdrift vermindert. Und mit der Ladung als «Ballast» im Bauch kann die «Tres Hombres» mehr Segel tragen. Zwar ist das Leedeck bei jeder dritten Welle unter Wasser, aber wir machen am Wind 7 bis 8 Knoten.

Da auf einem Amwind-Kurs das Schiff ständig stark krängt, muss die Köchin den Topf mit dem fertig gekochten Reis festbinden, damit er nicht nach Lee rutscht.

Glücksgefühle am Ruder

Da am Ruder zu stehen ist ein Kick für die Glückshormone. Ich bin zwar in beiden Wachen ein bisschen ein Fremdkörper, weil ich wegen meinen Rippen immer noch nicht bei Segelmanövern an den Fallen, Brassen und Schoten ziehen kann. Aber zwischendurch mal eine halbe Stunde steuern liegt drin. Und gestern hatte ich die Ehre, die Wende zu steuern.

Segeln gelernt habe ich auf einer Jolle, da macht sich jede Ruderbewegung sofort bemerkbar. Die «Tres Hombres» ist dagegen mit ihren rund 100 Tonnen viel träger. Da kann man oft Ruder legen und es passiert vorläufig nichts. Dann beginnt der innere Dialog mit dem Schiff: «Nun komm schon, Schätzchen. Sei nicht so eigensinnig! Du bist schon 15 Grad vom Kurs ab… Na, wenn Du nicht willst, dann muss ich wohl…» Dann folgt ein weiterer Schwung am Speichenrad, das auf diesem Schiff hinter dem Rudergänger montiert ist. Und endlich will die alte Dame nun doch. «Aber nicht so schnell, Du fällst von einem Extrem ins andere!» Mit der Zeit kriegt man dann raus, wie heftig man korrigieren kann und wann man bereits Gegenruder geben muss, damit das Schiff nicht in die andere Richtung vom Kurs abkommt. Dies ist bei jedem Wind und bei jeder Segelstellung anders, man muss sich erst einmal einsteuern, bis man denn Dreh raus hat.

Das Vergnügen ermüdet aber auch. Verliert man die Konzentration, so ist es mir schon passiert, dass ich zwar korrigiert habe, noch mehr korrigiert bis ich merkte, dass ich in die falsche Richtung korrigiert habe, also das Schiff weiter vom Kurs abgebracht habe. 40 Grad daneben! Da taucht dann der Kapitän aus dem Navigationsraum auf, brüllt «Bullshit» und ähnlich poetische Ausdrücke und der Wachführer nimmt mir das Ruder weg. Dabei habe ich unbewusst doch nur das gemacht, was weltweite Praxis ist: Da wird klimaheizender Welthandel beantwortet mit noch mehr Freihandelsabkommen, Marktversagen mit noch deregulierterem Markt…

Auch körperlich geht gerade auf einem Am-Wind-Kurs das Steuern buchstäblich in die Knochen. Krängt das Boot stark nach Steuerbord, dann lastet das ganze Körpergewicht auf dem rechten Bein. Mit der rechten Hand hält man sich fest, die linke steuert. Bald einmal macht sich Müdigkeit im belasteten Bein breit, und das Hüftgelenk fängt an zu meckern. Da bin ich dann doch froh, wenn mich jemand ablöst.

Wenn die Sonne durch das Grau der Wolken bricht.

Vielschichtige Kleider

Die Gespräche drehen sich auf Wache nicht zuletzt darum, wie viele Schichten wir angezogen haben. Ich mag meine gar nicht zählen. Den Rekord hält wohl eine Schottin mit neun Schichten: Alles was sie in der Karibikhitze an T-Shirts dabei hatte, füllt nun den Raum unter der der Segeljacke aus. Sitze oder stehe ich wartend an Deck, dann schleicht sich die Kälte von den Füssen her in die Knochen. Ab und zu verzieht man sich in die Galley, wo je nach Tageszeit eine Dampfbad-Atmosphäre herrscht und das Kondenswasser von der Decke tropft. Aber immerhin ist es warm. Eine Tasse Tee, eine Scheibe Brot mit Konfitüre, und dann noch eine, um einen Vorwand zu haben, etwas länger an der Wärme zu sitzen…

Bei aller Freude am Segeln und der Aufregung, wenn Wale – selten genug – vorbeiziehen, macht sich Ermüdung breit. Dabei gehöre ich zu den Privilegierten, denn meine Koje ist bisher trocken geblieben. Andere hatten zeitweilig entweder mit leckenden Stellen im Deck zu kämpfen. Gerade die Kapitänskajüte war alles andere als dicht. Und die Köchin hat über ihrer Koje eine Art Zelt gebaut, um das Wasser abzuleiten. Oder eine Welle schickt eine Gischtwolke in den Foxhole-Niedergang, was dann mit einem nassen Bett und in der Küche zum Trocknen aufgehängten Bettlaken endet. So dominiert denn als zweites Thema der Gespräche die Frage, was wir machen werden, wenn wir nach Hause kommen. Für viele ist dies gar keine Frage: Schlafen, schlafen, schlafen.

Doch erst einmal müssen wir den Ärmelkanal erreichen und dann Amsterdam, wo uns eine völlig aus dem Ruder gelaufene Welt erwartet. Das Corona-Virus haben wir zwar nicht an Bord, es ist aber als Unsicherheitsfaktor, wie es in Amsterdam weiter gehen wird, doch ständig ein Thema.

Wir segeln auf einer Öl-Lagerfläche

19. April, 34. Tag auf See. Sonntag und in der Tat etwas Sonne. Allerdings auch stundenlang kein Wind – eine Gelegenheit, das Gaffeltopsegel herunter zu nehmen, um aufgescheuerte Nähte zu nähen. Während die «Tres Hombres» mit weniger als einem Knoten Fahrt um die Steuerfähigkeit kämpft, überholt uns extrem langsam ein Tanker. Dem Gefühl nach fährt der auch nicht mehr als zwei bis drei Konten. «Slowsteaming» nennt sich dies. Dies spart zwar Treibstoff und wird gern als Umweltschutzmassnahme angeführt. Doch der eigentliche Grund liegt in den Preisschwankungen für Öl: Man wartet auf See oder vor Anker bei Rotterdam, bis die Preise steigen. Wiebe berichtet, dass die Schiffe oft mehrere Wochen da liegen, bis sie einlaufen und ihre Ladung abgepumpt wird. Damit die Mannschaft keinen Bordkoller kriegt, darf sie zwischendurch an Land. Dies geschah bis vor ein paar Jahren mit Wassertaxis. Dann wurde die Nordsee neu aufgeteilt, und nun liegen die wartenden Tanker viel weiter draussen, unerreichbar für die Wassertaxis. Angeblich sollen die Planer enge Verbindungen zu den Helikopterunternehmen haben, die nun diesen Service bieten. Das ganze System bedeutet, dass die Ozeane nicht nur als Transportfläche für den Welthandel dienen, sondern auch als Lagerraum für Erdölprodukte. Und energieeffizienter als die Wassertaxis sind die Helikopter garantiert nicht…

Die Abgasfahne eines anderen langsamen Tankers, der gestern unseren Weg kreuzte, zeigte an, dass mit den seit Jahresbeginn geltenden etwas schärferen Emissionsregeln bezüglich Schwefelgehalt kaum etwas gewonnen ist: Dunkel zeichnete sich die Auspuff-«Fahne» vor den hellen Wolken am Horizont ab. Dass wir nun mehr Schiffen begegnen zeigt, dass wir uns Europa nähern. Von Rekord spricht allerdings schon lange niemand mehr, das Hoch über Europa hat uns mit Gegenwind und Flauten ausgebremst. Die Köchin hat schon angedeutet, dass gegen Schluss der Reise das Essen eintönig werden könnte, da die Vorräte langsam zur Neige gehen. Und hat der Kapitän bis vor ein paar Tagen jeweils auf dem Deck die Lage der zu erwartenden Hoch- und Tiefdruckgebiete aufgezeichnet und erläutert, wie wir diese nutzen können, so wünscht er mittlerweile bei den Treffen um 14 Uhr einfach noch guten Appetit: Die Wetterprognosen widersprechen sich offenbar zu stark, als dass sich daraus viel mehr als das Prinzip Hoffnung ableiten liesse – auch dies eine Erfahrung des Frachtsegelns ohne Motor: Hätten wir eine Maschine, wäre die Versuchung nun gross, diese anzuschmeissen und die letzen paar hundert Seemeilen mit fossiler Energie zu bewältigen. «Good morning!» «Is it really morning? Or ist it the same fucking day as two weeks ago?» Die Antwort zeigt, wie wir nach so ermüdender Zeit auf See das Zeitgefühl verlieren.

Zwischenhalt an der Küste der Bretagne

23. April, Bucht von Douarnenez: Um 2.20 Uhr fiel der Anker. Da die Windprognose immer noch maximal ungünstig ist, um den Ärmelkanal zu durchqueren, die Lebensmittel knapp werden und nicht zuletzt weil sich Erschöpfung breit macht, entschloss sich der Kapitän für diesen Zwischenstopp. Nun warten wir auf besseren Wind, trocknen unsere Kleider, Socken und Schlafsäcke – das Schiff ist ist zugehängt wie der Garten nach Grossmutters grosser Wäsche – und geniessen frische Lebensmittel. Diese werden von Freunden – solche hat Fairtransport offenbar überall auf den Routen, welche die «Tres Hombres» und die «Nordlys» befahren – an Land eingekauft und an der Pier abgelegt, wo unsere Leute sie mit dem Dinghi abholen können.

Dem Besuch gingen längere Verhandlungen voraus, denn auch Frankreich hat die Häfen geschlossen. Erlaubt ist nur ankern, an Land dürfen wir nicht. Das möchten wir auch nicht, denn so lange wir keinen Kontakt mit Menschen ausserhalb des Schiffs haben, gelten unsere sechs bis sieben Wochen auf See als Quarantäne-Zeit und wir können in Amsterdam das Schiff sofort verlassen. Die traditionelle Auslade-Party fällt zwar dem Corona-Virus zum Opfer. Aber wir werden hier ein bisschen feiern. Bereits eine halbe Stunde nach dem Ankern kreiste die Rum-Flasche: Erschöpfung hin, Müdigkeit her – wir hatten´s lustig bis zum Morgengrauen.

Um 16 Uhr war zum erstmals seit Wochen Land in Sicht, an Backbord war im Dunst der Leuchtturm der Île d´Oussant auszumachen. Bereits am Mittag hatten wir die schweren Ankerketten raufgeholt, woran ich mich besser nicht hätte beteiligen sollen: Der Rücken zahlte es mit verkrampften Muskeln heim, und abends bei den Manövern, um bei schwachem Wind den von den Französischen Behörden zugewiesenen Ankerplatz zu erreichen kam ich mir vor wir das fünfte Rad am Wagen. Der Sturz vom Küchendach hat mir zwar das Privileg eingebracht, nur die beiden Tages-Wachen zu bestreiten, aber nachts durchschlafen zu können. Also habe ich Kontakt mit beiden Wachen und somit mit der ganzen Crew. Aber so richtig integriert bin ich nicht mehr.

Trotzdem: Der Moment, als der Anker fiel und nach der langen Atlantikpassage eine Pause einleitete, war magisch. Und nun hängen alle stundenlang an ihren Handys und teilen den zu Hause Gebliebenen mit, dass wir Europa heil erreicht haben. Mit einer Ausnahme: Mein Fairphone hat kurz nach dem Start in Boca Chica den Geist aufgegeben, es ist nicht mehr möglich, den Akku zu laden. Feuchtigkeit oder Salzkristalle verursachen wohl irgendwo einen Kurzschluss. Offenbar ist ist die Idee, ein sozial und ökologisch weniger schädliches Smartphone zu bauen, technisch nicht ausgereift. Andere haben ihr Handy auch unterwegs offen an Deck betrieben, um Musik zu hören. Mein Handy lag dagegen immer im Regal unter Deck. Aber selbst dort hat die feuchte Salzluft zum Kollaps geführt – ein technischer Sieg für das iPhone, das ICH-Telephon mit dem egozentrischen Namen (es könnte ja auch You-Phone oder We-Phone heissen): Ein schlechtes Omen für den Mentalitäts- und Systemwandel, den wir für den Stopp der Klimaüberhitzung dringend brauchen?

Vorläufig aber verdrängt Corona diese Fragen: Europa empfing uns zuerst mit einem Kriegsschiff der Irischen Marine, das um uns herum fuhr, dann flog eine zweimotorige grosse Maschine ihre Patrouille genau um unser Schiff, später tauchte ein Helikopter auf: Angesichts der geschlossenen Häfen wird jedes Schiff, das sich nähert, argwöhnisch beäugt.

Willkommen: Frische Lebensmittel und Gas zum Kochen aus Douarnenez.

Die Unsicherheit hält an

24. April, 14 Uhr: «Take five» von Dave Brubeck und lange Songs von Fela Kuti aus dem Lautsprecher, die Sonne im Nacken, das Deck zugehängt mit feuchten Sachen zum Trocknen, die Party rollt langsam an. Heute feiern wir die Ankunft in Europa, und auch ein bisschen den Abschied, denn das ist wohl die letzte Gelegenheit, bevor wir uns in Amsterdam in alle Himmelrichtungen zerstreuen, getrieben von den strikten Corona-Vorschriften der holländischen Regierung. Vom Ufer grüsst Douarnenez, so nah und doch unerreichbar. Selbst wenn wir an Land könnten, die Restaurants und Bars mit Wifi sind geschlossen, keine Chance, Kontakte zu pflegen. Aber gestern konnte ich mit dem Handy eines weiteren Trainees zwei Anrufe in die Schweiz machen. Erleichterung: So weit sind alle gesund.

Montag, 27. April: Morgen sind es sechs Wochen, dass wir Boca Chica verliessen. Und gestern hätten wir hier eigentlich absegeln wollen. Stattdessen haben wir den ganzen Tag das Schiff auf Vordermann gebracht, damit es sich beim Einlaufen in Amsterdam schöner präsentiert. Auch heute Morgen kam der Kapitän an Deck, schaute auf die Windrichtung und kratzte sich am Kopf. So richtig passen wollen die wankelmütigen Windprognosen nicht. Zwischendurch hiess es, morgen hätten wir im Ärmelkanal 42 Knoten, was der Windstärke 9 – also einem Sturm – entspricht. Gestern war dann noch von 30 Knoten die Rede. Und heute hat sich die angekündigte Windstärke erneut reduziert. In jedem Fall wollen wir heute doch den Anker lichten und schauen, dass wir aus der Bucht herauskommen. Dies ist zumindest der aktuelle Stand…

Melancholie vor dem Abschied

Viele Erfahrungen wie beispielsweise das Wachsystem oder der fehlende Kontakt mit den Angehörigen zu Hause, gehören allgemein zur Seefahrt. Diese ist kein Abenteuerspielplatz, sondern eine Arbeit, die sich auf den ganzen Lebensrhythmus auswirkt. Diesbezüglich bin ich froh, dass ich die ganze Reise mitgemacht und somit das ganze Spektrum an Erfahrungen – Sturm ausgenommen – gemacht habe. Und bei aller Unsicherheit der Winde: Am Schluss kommt man an. Die überlange West-Ost-Überquerung des Atlantik haben wir zudem nicht nur störrischen Winden zu verdanken, sondern auch den Corona-Massnahmen. Ohne diesen hätten wir in Horta auf den Azoren eine Pause eingelegt.

Mit dem nahenden Ende der Reise frage ich mich, was das «Tres-Hombres»-Spezifische an den Erfahrungen ist. Da ist sicher einmal die Abhängigkeit vom Wind und somit der Natur, und dass diese derzeit wegen des Klimawandels weniger berechenbar ist. Solche stabilen Hochdrucklagen über Europa zu dieser Jahreszeit bereiten ja nicht nur einem motorlosen Segelschiff, sondern auch der Landwirtschaft Kopfzerbrechen. Weiter ist es die Knappheit der Mittel: Beim Nähen defekter Segel fühle ich die Sprödheit des Tuchs, da wäre Ersatz nötig. Oder eine Arbeit mit Säure wird zwei Personen zugeteilt, Handschuhe gibts aber nur für eine. Und viele Werkzeuge haben die besten Tage längst hinter sich.

Hinzu kommt der Verzicht auf Luxus. Die «Tres Hombres» ist wohl eine der nachhaltigsten Formen, das Leben unbequem zu machen. Aber sie ist – bei allem Ärger zwischendurch – wunderbar! Schon macht sich Abschiedsschmerz bemerkbar.

Auf nach Amsterdam!

30. April, der 45. Tag seit wir in Boca Chica abgelegt haben. Wir rauschen durch den Ärmelkanal. Die Frachtschiffe überholen langsam, also sind wir schnell mit Wind von achtern oder schräg von hinten. Das Grosssegel und das Royal haben wir geborgen, aber wir machen im Schnitt 8 bis 9 Knoten durchs Wasser. Haben wir die Strömung gegen uns, ist´s über Grund etwas weniger, mit dem Strom etwas mehr. Zwar gibts zwischendurch Regen – das ist der Preis für den Wind, denn ohne Fronten und Tiefdruckgebiete läuft nichts – aber auch strahlendes Wetter: pure Freude am Segeln. Nachts sahen wir erneut einen Regenbogen im Mondlicht, und dies obschon noch nicht einmal Halbmond ist. Vermutlich könnte man Mond-Regenbogen auch an Land beobachten, wäre nicht die Lichtverschmutzung so stark, dass man das Mondlicht kaum wahrnimmt.

Am Dienstag Morgen wurden wir um 5 Uhr geweckt. Der Wind war kaum wahrnehmbar, er hauchte aus Westen, der (endlich!) richtigen Richtung, um durch den Ärmelkanal zu kommen. Erst einmal stiess uns das Dinghi noch im Dunkeln aus dem Windschatten im hintersten Teil der Bucht hinaus, dann kreuzten wir unter Segel bei schwachem Wind gegen Westen. Der kalte Regen bot die letzte Gelegenheit, hier an Bord noch eine Erkältung einzufangen. Daraus wurde aber nichts: Ausser zwischendurch kältetropfender Nase hatte ich nie Probleme, das Nasenspray und Halswehtabletten blieben in der Originalverpackung. Dies war eines meiner gesündesten Halbjahre, mal abgesehen von der immer noch behindernden Rippe nach dem Sturz Galleydach. Zeitweilig war die Stimmung aber ebenso trüb wie das Wetter: Wiebe hatte uns für eine Stunde unter Deck zum Schlafen geschickt. Dann klappte es nicht mit dem Wecken, für die Wende war kaum jemand an Deck. Zudem war der Kuchen bereits vertilgt, ohne dass er und die Mates davon etwas abbekommen hätten: Standpauke, der Kapitän war sauer.

Wir brauchten rund 24 Stunden und ungezählte Wenden mit der ganzen Mannschaft, um aus der Bucht von Douarnenez mit ihren Strömungen herauszukommen und die Île d´Oussant zu umrunden. Aber dann hatten wir mit auffrischendem Westwind freie Bahn nach Nordosten. Damit war die Monotonie des Am-Wind-Segelns der letzten Wochen durchbrochen. Schon tauchte der Wachführen aus dem Navigationsraum auf und verkündete: «Wenn wir diesen Speed halten können, sind wir in 40 Stunden in Amsterdam.»

Dafür wird’s auch langsam Zeit: Auf der ganzen Reise waren ja vieles ein bisschen feucht. Aber nun in der Kälte kondensiert der Atem und der Schweiss in der Kabine und summiert sich mit der wassergeschwängerten Seeluft. Alles was irgendwie textil ist, von der mit Süsswasser gewaschenen Unterhose bis zum Schlafsack, fühlt sich ungemütlich nass an, selbst wenn meine Koje nie mit einem undichten Deck oder Gischt durch den Niedergang zu kämpfen hatte.

Die Nordsee ist buchstäblich überbaut mit Ölplattformen, Einrichtungen zum Abfackeln von Gasen, Windparks und Ankerplätzen für Tanker und Containerschiffe vor dem Hafen Rotterdam.

Kanalfieber

In Douarnenez hatte uns ein grosser Delfin empfangen, der bei der Ankunft mit unserem Dinghi flirtete. Gleich machten die Spekulationen die Runde, er habe sich in das Beiboot verliebt, oder er werde sonst von Fischkuttern gefüttert und komme deshalb so nahe. Während wir vor Anker lagen, war er verschwunden. Doch als wir aufbrachen war er wieder da und begleitet uns seither. Weshalb er den Narren an unserem Schiff gefressen hat, sagt er uns nicht. Aber wir gehen zwischendurch schlafen, wechseln uns mit den Wachen ab. Er muss dagegen die ganze Zeit schwimmen – eine beachtliche

Leistung!

Mittlerweile sortiere ich meine sieben (es sind deutlich mehr) Sachen: Was nehme ich mit zurück, was verschenke ich, was kann man auf dem Schiff weiter verwenden, was schmeiss ich weg? Wiebe bezeichnet dies als das «Kanalfieber». Auch auf den früheren Frachtseglern haben die Matrosen im Ärmelkanal angefangen zu packen. Die Gedanken kreisen um die Zukunft an Land.

Ankunft in Holland

3. Mai, Industriehafen Amsterdam: Vorgestern Abend legten wir in Ijnmuiden, dem Eingang zum Kanal nach Amsterdam an. Mit dem Schlepp-Boot kam Andreas an Bord, um von Wiebe das Kommando zu übernehmen. Er brachte nicht nur Bier, sondern auch Essen mit, das Whoopie, die gute Seele aus dem Mannschaftshaus in Den Helder, gekocht hatte: wieder dieses Fairtransport-Familiengefühl. Und auf dem Quai warteten mehrere, die eine oder mehrere Etappen mitgesegelt waren und es trotz der Corona-Einschränkungen hierher geschafft hatten: Umarmungen, Emotionen… Gestern dann die Schleppfahrt hierher an den Quai der Chocolate Makers, wo wir am Dienstag den Kakao entladen werden. Normalerweise ist dies ein Anlass mit rund hundert Personen, wegen Corona wird diese Party entfallen. Aber die mit Fairtransport befreundeten Chocolatiers, Kunden seit den ersten Stunden, haben für uns einen WC- und Duschwagen gemietet: Die erste warme Dusche seit Santa Cruz de la Palma – nach der Atlantikkälte ein Hochgenuss!

Die Fahrt durch den Ärmelkanal und vor allem die Nordsee machte deutlich, was unsere Bequemlichkeit an Land auf dem Meer anrichtet: Die Abgase überholender Tanker waren deutlich zu riechen. Je mehr wir uns der Küste näherten, desto mehr Infrastruktur tauchte auf: Schwarzgelbe Bojen, die Unterwasser-Einrichtungen anzeigen, oder unförmige Gestelle auf Stelzen, die vermutlich der Entlüftung von Pipelines oder dem Abfackeln von Gasen dienen. Dann eine Ölbohrplattform, allein schon optisch ein Fremdkörper. Davon gibt es weiter nördlich rund 750 Stück. Jährlich lassen sie im Normalbetrieb 8000 Tonnen Öl und 220´000 Tonnen Chemikalien ins Meer. Hinzu kommen die kleineren und grösseren Unfälle. Da es zunehmend schwieriger wird, das Öl zu fördern, nimmt die Umweltbelastung dauernd zu. Die Plattformen sind in die See gebaute Fabriken, die massenhaft CO2, Stickstoffoxide, Schwefeldioxid und nicht zuletzt Methan ausstossen.

Auch die Windparks lösen gemischte Gefühle aus: Dienen sie dazu, Atom- und Kohlekraftwerke zu ersetzen, sind sie willkommen. Doch wenn es nur darum geht, der täglichen Energieverschwendung ein grünes Mäntelchen umzuhängen und die Illusion zu erwecken, wir könnten mit ein paar technologischen Kniffs so weitermachen wie bisher, sind sie fragwürdig. Auf der Nordsee nehmen sie zunehmend Platz in Anspruch, der dann einem Frachtsegelschiff wie der «Tres Hombres» fehlt. Es stresst die Mannschaft, mit einem aus ökologischen Gründen motorlosen Schiff, das sich nur relativ umständlich manövrieren lässt, auf den offiziellen Fahrwasser der Seeschifffahrtsstrassen zwischen all den grossen Frachtern und Fähren segeln zu müssen. Und wenn hinter einem Windpark die Ankerzone für die Tankschiffe liegt – auf Anhieb waren gegen zwanzig Schiffe auszumachen, aber im Dunst werden es mehr gewesen sein – dann wird deutlich: Dies ist kein Meer mehr, das ist eine erweiterte Zivilisationszone, die wir an Land kaum wahrnehmen – der ideale Ort, Schattenseiten der Profitwirtschaft zu verstecken.

Zurück in der Zivilisation

Hier im Hafen holt mich die schöne neue Welt ein. Vorbei die Zeit, als ich Bord zwar meine Autonomie aufgegeben hatte, nicht bestimmen konnte, was ich wann esse, dem Wach-Rhythmus und Kommandos unterworfen war, aber auch selbst nur wenige Entscheidungen treffen musste. Nun studiere ich lang und breit Internet-Fahrpläne, um trotz Corona den besten Weg nach Basel zu finden.

Die Kontaktaufnahme wegen des kaputten Handys zur Fairphone-Zentrale hier in Amsterdam scheiterte, weil sie die Rechnungsnummer wissen wollen, sonst lässt sich die Anfrage nicht abschicken. Die erwarten wohl, dass man als Kunde selbstverständlich die ganzen Rechnungen mit auf den Atlantik, am besten auch auf den Mount Evers und an den Südpol mitnimmt… Dafür dürfte ich dann mit fünf Stufen beurteilen, ob der Internet-Artikel hilfreich war. Lohnt es sich wirklich, für eine solche zivilisatorische Kompliziertheit – notabene sogar in einem Alternativprojekt – die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten an die Wand zu fahren? Da lernt man die direkte Gradlinigkeit an Bord eines Frachtsegelschiffs nachträglich nochmals schätzen. Liesse sich dies auch auf das Leben an Land übertragen?

Laden in der Dunkelheit: Wir mussten teilweise bis zum Abend warten, um die 70 Kilo schweren Kakao- und Kaffeesäcke zu übernehmen.

Die Don Quijotes des 21. Jahrhunderts

Frühes Wecken, um halb sieben kommt der Schlepper, der uns von der Marina in den Handelshafen hinüber bringt. Der Kontrast zwischen dem Yachthafen einerseits, wo die Reichen sich sinnigerweise per Fingerabdruck – sonst gehört dies zur Behandlung von Kriminellen – ausweisen und der Besitzer einer benachbarten Motoryacht sich inklusive weiblicher Begleitung per Helikopter einfliegen liess, und dem Industriehafen andererseits, könnte kaum grösser sein: Lärm und nochmals Lärm, Staub, Asphalthitze. Kurz darauf legt sich die «Gallant» neben uns an den Quai. Dann beginnt das Warten, warten in unbarmherziger Sonne. In wenigen Metern Distanz be- und entlädt ein gigantischer Portalkran Containerschiffe. 65 Meter ragt der Ausleger über das Hafenbecken, insgesamt 100 Meter weit schweben die Container im Minutentakt durch die Luft.

Warten. Unsere frühe Tagwacht wird nicht belohnt. Endlich fährt ein Lieferwagen vor, die Plombe wird mit einer grossen Zange geknackt, darin findet sich eine einsame Palette mit dem Zucker für Pronatec. Ein Polizist stösst einen dicken Metalldraht in die Säcke und riecht daran, wenn er ihn wieder herauszieht. Zwischendurch nimmt er den Helm ab, wischt sich den Schweiss von der Stirn, findet kein Kokain.

Der Zucker wäre nun da, doch Wiebe will ihn nicht an Bord nehmen, solange die Papiere dazu fehlen. Als warten wir auf die Papiere – wohl eine weitere Nachlässsigkeit des Agenten. Der Fahrer des Lieferwagens setzt sich im spärlichen Schatten seines Gefährts auf den Asphalt und isst sein Sandwich. Die Stunden verrinnen. Da wir nach dem Laden direkt auslaufen müssen, schickt uns Wiebe für eine Stunde Schlaf in die Kojen. Am Nachmittag setzt ein Ungetüm mit lautem Dröhnen endlich einen 20-Fuss-Container neben uns auf die Pier, bis oben voll mit Kartons, Kaffee- und Kakaosäcken. Den Zucker konnten wir mittlerweile doch noch im Laderaum verstauen. Arbeiter des Kakaolieferanten werfen die Säcke auf Paletten, die sich zunehmend auf dem Quai aufreihen. Wie wir das alles unterbringen sollen, ist mir ein Rätsel, denn unser Laderaum ist bereits zur Hälfte voll mit Rum, und sein Volumen entspricht dem des vollen Containers. Doch da gibt es ja noch die «Gallant», die mehr als die Hälfte an Bord nimmt.

Die Säcke werden über eine festgelaschte Leiter aufs Schiff geschoben.

Der Schweiss rinnt

Endlich können wir laden. Auf der Leiter, unter die wir die Sicherheitsnetze montiert haben, werden die Säcke an Bord geschoben und im Laderaum von starken Armen in Empfang genommen. Das lauwarme Wasser aus unserem Bordtank macht in leeren Rum-Flaschen die Runde und rinnt durch trockene Kehlen. Die Nacht bricht herein. Viele Kaffeesäcke lecken. Sie müssen, damit die grünen Bohnen nicht herausrieseln, genäht werden, bevor sie im Laderaum verschwinden. Endlich ist der letzte Sack geschafft. Essen, und dann ab in die Kojen. Wiebe hat bei den Behörden durchgedrückt, dass wir nicht sofort auslaufen müssen. Die Erschöpfung ist die beste Schlaftablette gegen den Motorenlärm der Containerlifte auf dem Quai und dem ohrenbetäubenden Piep-piep-piep-Alarm, wenn sie rückwärts fahren. Und einer setzt immer zurück.

Während wir uns mit dem Inhalt eines einzigen 20-Fuss-Containers abmühten, hat der grosse Kran vier Containerschiffe abgefertigt, voll mit 40-Fuss-Containern. Die Lastwagen fahren in Kolonne vor, um die Bananencontainer von Dole abzuladen. Gegen diese Geschwindigkeit des Umschlags wirken wir aus der Zeit gefallen, wie seefahrende Don Quijotes des 21. Jahrhunderts. Doch so wie es auf dem Quai und am gegenüberliegenden Massengut-Pier zugeht – da werden die riesigen Lastwagen gleich als Ganzes gekippt – werden die Lebensgrundlagen unseres Planet zerstört. Dagegen segeln wir an.

Das Stauen im Laderaum ist Knochenarbeit.

Auf dem nautisch härtesten Abschnitt der Reise

Am nächsten Morgen legen wir – nicht ganz ausgeschlafen – ab. Der Schlepper bringt uns in sichere Distanz zum Ufer. Segel setzen, wir sind auf dem Rückweg nach Europa. Den Passat, der uns so locker über den Atlantik geschoben hat, haben wir nun gegen uns. Direkt nach Boca Chica in der Dominikanischen Republik segeln können wir nicht, sondern müssen gegen den Wind und die Wellen kreuzen. Die klassische «Tres-Hombres»-Route führt in einem langen Schlag nach Norden, wo man dann je nach Windrichtung eher in Jamaika als bei der Insel Hispaniola landet, die sich Haiti im Westen und die Dominikanische Republik im Osten teilen. Auf Jamaika haben wir jedoch entgegen dem ursprünglichen Segelplan nichts verloren, es gibt keine Fracht. Also versucht unser Kapitän eine neue Route, indem er die Tag-Nacht-Winddrehungen vor der kolumbianischen Küste ausnutzt, um schon hier möglichst weit nach Osten zu kommen. Die Rechnung geht auf. Wir erreichen – immer so hoch wie möglich am Wind segelnd – Hispaniola auf der Staatsgrenze zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik.

Noch 70 Seemeilen bis Boca Chica. Doch nun haben wir zusätzlich eine Strömung von mehr als zwei Knoten gegen uns. Traditionelle Frachtschiffe können auf dem Am-Wind-Kurs nicht so viel «Höhe» – so nennt man die effektiv gegen den Wind erreichte Strecke – machen wie eine moderne Yacht. Deshalb benötigen wir für eine Strecke, die wir sonst bei gleich starkem Wind in einem halben Tag absegeln würden, fünf Tage.

Das Wenden eines Rahsegel-Schiffs will geübt sein

Das dauernde Anbolzen gegen die Wellen ermüdet den Körper, und wer im «Foxhole» im Vorschiff schläft, kommt weniger zur Ruhe als bei einem Raumschot- oder Vorwindkurs. Zudem sind die Wellen kurz wie auf einem Binnensee. Wer von der Crew schon mal den Atlantik überquert hat, schwärmt von dessen langen Wellen. Aber für uns führt kein anderer Weg aus der Karibik heraus als weiter hin und her schräg gegen den Wind zu segeln und immer wieder zu wenden.

Dieses Manöver, bei dem der Bug durch den Wind geht und die Segel die Seite wechseln, funktioniert zuerst mehr schlecht als recht. Doch schliesslich beherrschen wir das Spiel mit den vielen Leinen. Trotzdem: Ein Schiff wie die «Tres Hombres» zu wenden nimmt gegen eine halbe Stunde in Anspruch: Zuerst müssen wir einige Segel bergen, dann die vielen Leinen vorbereiten und unsere Stationen beziehen. Dann folgt die eigentliche Wende, die in rund fünf Minuten über die Bühne geht. Anschliessend setzen wir die vorher geborgenen Segel wieder, dann folgt der Feintrimm. Schliesslich müssen wir alle auf dem Deck wie Spagetti herumliegenden Leinen aufräumen. Erst dann ist die Wende geschafft.

Vor Boca Chica kreuzen wir dann eine weitere Nacht auf See, da wir die schwierige Einfahrt durch die enge Fahrrinne nur mit dem sanften Nachmittagswind wagen können. Für alle Fälle müssen sowohl am Bug als auch am Heck die Anker als allfällige Notbremse bereit liegen. Die Ankerkette aus ihrem Lager tief unter der Küche hochzuholen ist jeweils ein schweres Stück Arbeit – der Preis, den wir für das Segeln ohne Motor zu entrichten haben. Die Einfahrt in den Hafen gelingt dann aber perfekt. Sobald wir wir wieder auf See sind, werden wir die Kette wieder verstauen.

Der Drogenfahnder stochert in den Zuckersäcken vergeblich nach Kokain.

Nur fast wie vor 100 Jahren

Neben den Manövern und sonstigem Bedienen der Segel fallen eine Reihe weiterer Arbeiten an. Der Morgen beginnt mit dem Auspumpen der Bilge, dem tiefsten Raum des Schiffs. Dabei wird gezählt, wie viele Wasserstösse aus welcher Abteilung des Schiffs die antike Pumpe zu Tage fördert. Dies wird ins Logbuch eingetragen, zur Kontrolle, wo das Schiff leckt: Praktisch jedes Holzschiff macht Wasser. Die «Tres Hombres» war zu Beginn der Reise dichter als jetzt. Die Belastung durch die Bewegung und die Wellen öffnet nach und nach Ritzen zwischen den Planken.

Anschliessend waschen wir das Deck. Dies soll nicht zuletzt verhindern, dass die Decksplanken aus einfachem Nadelholz – Teak ist für Yachten – nicht austrocknen und das Deck deshalb undicht würde. Also fassen wir mit Eimern Seewasser an der Pumpe und überschwemmen damit das Deck, während andere mit Bürsten das Holz schrubben.

Hinzu kommen all die Unterhaltsarbeiten, eta indem wir auf See die Holzteile schleifen und mit Leinöl einstreichen. Dies führte auf dem Weg nach Boca Chica zu einer Diskussion: Wir seien zu viel am Arbeiten und kämen zu wenig dazu, das Segeln zu geniessen, reklamierte ein Trainee. Damit kam er bei der Stamm-Crew schlecht an: Die «Tres Hombres» sei ein Fracht- und kein Passagierschiff. Zudem werde die Tradition gepflegt: Nirgendwo sonst sei derart hautnah erfahrbar, wie es vor hundert Jahren auf den damaligen Frachtsegelschiffen zuging.

Dies stimmt nur zum Teil: In unserer Bordbibliothek fand ich ein Buch, das der zweite Maat eines britischen Frachtseglers über die Reise eines Schiffs mit Kohle und Guano um 1909 schrieb. Zwar kommen da der «Deckswasch» und die kontinuierlichen Unterhaltsarbeiten auf See auch vor. Aber selbst wenn wir auf der «Tres Hombres» sehr einfach leben: So hart wie damals ist es dann doch nicht. Vor allem haben wir uns das Abenteuer selbst ausgesucht, während damals bei Mannschaftsmangel man teilweise einfach Besoffene an Bord geschleppt hat, die dann auf See wieder zu sich kamen und – selbst ohne die geringste seemännische Ausbildung – an Bord arbeiten mussten. Dies nannte man «schanghaien». Andere liessen sich im letzten Moment anheuern, um beispielsweise Problemen mit der Polizei zu entkommen. Den Kapitänen waren diese Motive bekannt, aber sie hatten lieber zwielichtige Gestalten an Bord als zu wenig Mannschaft. Die Disziplin wurde dann teilweise mit physischer Gewalt erzwungen. Andererseits war allen klar, dass das Schicksal des Schiffs – und damit das eigene – von der Zusammenarbeit im Rigg und an den Schoten und Brassen abhing. Viele desertierten dann bei der erstbesten Gelegenheit, selbst wenn sie dadurch auf den Lohn, der ihnen zustand, verzichteten. Um nicht einen Teil der Mannschaft so zu verlieren, wurde ihnen der Landgang oft verwehrt, wenn sie vor Anker lagen und sie bei Gluthitze Ballast, Kohle oder Guano schaufeln mussten.

Der Kakao für Zürich kommt noch bei Tageslicht an Bord.

Voll beladen zurück nach Europa

Hier in Boca Chica machen wir uns nun bereit für den Atlantik. Viele Leinen im Rigg sind mittlerweile abgenutzt und müssen überprüft und allenfalls ersetzt werden. Mehrere Laschings, mit denen die Segel an den Rahen angeschlagen sind, müssen wir erneuern. Beim Zusammenfalten des Gaffel-Topsegels haben wir eine weitere offene Naht entdeckt, und viele Stage und Wanten müssen wir nachspannen. Boca Chica selbst wirkt wenig einladend. Bekannt als Strandparty- und Sexdestination empfing uns der Ort schon auf See mit mehr Abfall als ich sonst irgendwo auf der ganzen Reise gesehen habe: Fastfoodgeschirr, Petflaschen, Plastiktüten… Aber um den Blog-Beitrag hochladen zu können, werde ich doch irgendwo einen Geldautomaten und dann eine Bar mit Wifi suchen müssen.

Der Grund, dass wir ausgerechnet hier anlegen, liegt in der Geschichte der Tres Hombres. Auf ihrer ersten Fahrt brachte sie nach dem damaligen Erdbeben Hilfsgüter nach Haiti. Auf dem Rückweg brach dann am Vormast die oberste Stenge, die das Royalsegel trägt. Für die Reparatur ging man hier an Land und entdeckte dabei eine Rumfabrik, die seither zu den Fairtransport-Lieferanten zählt. Hier werden also die letzten leeren Fässer gefüllt, die wir in Dieppe an Bord genommen haben. Zudem kommen zehn weitere Tonnen Kakao an Bord.

Nach der anstrengenden Nacht auf See vor Santa Marta muss das Bramsegel genäht werden.

Nicht alles läuft rund

Die Reise von Grenada nach Santa Marta war ein Rennen gegen die Zeit: Wir sollten unbedingt noch bei Tageslicht von einem Schleppschiff in Empfang genommen werden. Insgeheim war es auch ein Rennen gegen die «Gallant», die 40 Seemeilen hinter uns auf dem GPS-Bildschirm erschien. In der ersten Nacht nach unserem Aufbruch mussten wir sogar das Grosssegel reffen, was die meisten von uns noch nie gemacht hatten – Stress! Dann folgten lange Phasen, in denen das Schiff 8 bis 9 Knoten machte und bis auf das Rauschen der Bugwelle Ruhe herrschte.

Doch dann fiel kurz vor dem Ziel der Wind zusammen, wir konnten die geplanten 8 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit nicht halten und kamen erst nach Einbruch der Dunkelheit an. Die Stadt empfing uns von weitem mit einer beleuchteten Hochhaus-Skyline und in der Bucht den Ankerlichtern grosser Schiffe. Der Schlepper nahm die «Tres Hombres» auf den Haken. Doch bei hartem Wind – er hatte im ungünstigsten Moment wieder aufgefrischt – und kurz-bockigem Seegang brach die Schleppleine. Wir müssen diese jeweils ganz unten am Bug durch eine Schäkel führen, damit die Trosse nicht mit dem Bugspriet in Konflikt kommt und da etwas beschädigt. Dann geriete nämlich das ganze Rigg ausser Kontrolle: Der Vormast mit den Rahsegeln ist gegen vorne mit Drahtseilen, die zum Bugspriet führen, abgestützt. Aber der harte Knick im Schäkel ist für jede Leine ein Problem. Als dann auch die als Ersatz übergebene zweite Schleppleine brach und wir bereits in bedenkliche Nähe zu den verankerten Grossschiffe abgetrieben waren, hiess es Segel setzen, um das Schiff wieder aus eigener Kraft manövrierfähig zu machen. Gegen den Wind in den Hafen zu segeln lag nicht drin, also nahmen wir – Plan B – Kurs auf die offene See.

Mit nur wenig Segeln – der Wind wehte mit kräftigen 7 Beaufort – kreuzten wir die ganze Nacht vor Santa Marta und trieben dabei immer weiter nach Süden ab. Die Mannschaft wurde in drei Wachen eingeteilt, die je zwei Stunden an Deck die Segel bedienten. Kurz vor der Dämmerung flaute der Wind deutlich ab und wir setzten mehr Segel, um zurück nach Santa Marta zu kreuzen. Weit vor dem Hafen nahm uns der Schlepper in Empfang. Die Schlepptrosse brach in den Wellen drei weitere Male. Ob wir den Hafen überhaupt je erreichen würden, wurde zum Krimi…

Bei diesem Seegang kommt die Leine immer wieder ruckartig unter Zug, was sie dann nicht lange aushält.

Was sich die Leute auf dem Schleppboot dachten, weiss ich nicht. Aber sie werden sich gefreut haben, denn die Zeit lief zu ihren Gunsten: Das Abenteuer dürfte Fairtransport recht teuer zu stehen kommen. Als wir den Hafen – viel später als gedacht – doch endlich erreichten, lag mitten in der Bucht die «Gallant» vor Anker. Sie hat einen Motor, was der Crew die Sicherheit und das Selbstvertrauen gibt, auch bei starkem Wind ein Hafenmanöver aus eigenen Kraft zu fahren. In dieser Nacht hat die Gallant wohl deutlich weniger Diesel verbraucht als unser Schleppboot. Der politische Entscheid, auf einen Motor ganz zu verzichten, führt also in der Praxis nicht immer zu weniger Emissionen, aber zu deutlich höherem Stress für Mannschaft und Kapitän. «Dies war meine bisher schlimmste Segelerfahrung», erklärte dieser am nächsten Morgen.